Matérialisme et empiriocriticisme

Lénine

III. La théorie de la connaissance de l’empiriocriticisme et du matérialisme dialectique (Fin)

3. De la causalité et de la nécessité dans la nature

La question de la causalité est d’une importance toute particulière pour donner une définition de la tendance philosophique des « ismes » les plus récents. Aussi devons-nous nous y arrêter.

Considérons d’abord la théorie matérialiste de la connaissance sur ce point. Dans sa réponse déjà citée à R.Haym, L. Feuerbach expose ses vues avec une clarté remarquable :

« La nature et l’esprit humain, dit Haym, divorcent complètement chez lui (chez Feuerbach) : un abîme infranchissable de part et d’autre se creuse entre eux. Haym fonde ce reproche sur le paragraphe 48 de mon Essence de la religion, où il est dit : « La nature ne peut être comprise que par elle‑même ; sa nécessité n’est pas une nécessité humaine ou logique, métaphysique ou mathématique ; seule la nature est l’être auquel on ne peut appliquer aucune mesure humaine, encore que nous comparions ses phénomènes à des phénomènes humains analogues et que nous nous servions, pour la rendre plus intelligible, d’expressions et de concepts humains tels que : l’ordre, le but, la loi, obligés que nous y sommes par notre langage même. » Qu’est‑ce que cela signifie ? Est‑ce que j’entends par là qu’il n’y a aucun ordre dans la nature, de sorte que, par exemple, l’été pourrait bien succéder à l’automne, l’hiver au printemps, ou l’automne à l’hiver ? Qu’il n’y a pas de but, de sorte que, par exemple, il n’existe aucune coordination entre les poumons et l’air, la lumière et l’œil, le son et l’oreille ? Qu’il n’y a pas d’ordre, de sorte que, par exemple, la terre suit une orbite tantôt elliptique, tantôt circulaire, accomplissant tantôt en une année, tantôt en un quart d’heure, sa révolution autour du soleil ? Quelle absurdité ! Que voulais-je donc dire dans le passage cité ? Je voulais simplement faire une différence entre ce qui appartient à la nature et ce qui appartient à l’homme ; je ne disais pas, dans ce passage, qu’il n’y a rien de réel dans la nature, rien qui corresponde aux mots et aux représentations sur l’ordre, le but, la loi ; je ne faisais que nier l’identité de la pensée et de l’être, nier que l’ordre, etc., soient dans la nature les mêmes que dans la tête ou les sens de l’homme. L’ordre, le but, la loi ne sont que des mots à l’aide desquels l’homme traduit en son langage, afin de les comprendre, les choses de la nature ; ces mots ne sont dépourvus ni de sens ni de contenu objectif (nicht sinn‑ d. h. gegenstandlose Worte) ; il faut néanmoins distinguer entre l’original et la traduction. L’ordre, le but, la loi sont, au sens humain, l’expression de quelque chose d’arbitraire.

« Le théisme conclut directement du caractère fortuit de l’ordre, du but et des lois de la nature, à leur origine arbitraire, à l’existence d’un être différent de la nature et apportant l’ordre, le but et les lois dans la nature chaotique (dissolute) en elle‑même (an sich), étrangère à toute détermination. L’esprit des théistes… est en contradiction avec la nature, à l’essence de laquelle il ne comprend absolument rien. L’esprit des théistes divise la nature en deux êtres, l’un matériel, l’autre formel ou spirituel » (Werke, t. VII, 1903, pp. 518‑520).

Feuerbach admet ainsi dans la nature les lois objectives, la causalité objective ne se reflétant dans les idées humaines sur l’ordre, les lois, etc., qu’avec une exactitude approximative. La reconnaissance des lois objectives dans la nature est, chez Feuerbach, indissolublement liée à la reconnaissance de la réalité objective du monde extérieur, des objets, des corps, des choses reflétés par notre conscience. Les vues de Feuerbach sont d’un matérialisme conséquent. Et Feuerbach considère avec raison comme relevant de la tendance fidéiste toutes les autres vues, ou plutôt une autre tendance philosophique en matière de causalité, la négation des lois, de la causalité et de la nécessité objectives dans la nature. Il est clair, en effet, qu’en matière de causalité la tendance subjectiviste qui attribue l’origine de l’ordre et des lois de la nature non au monde objectif extérieur, mais à la conscience, à l’esprit, à la logique, etc., non seulement détache l’esprit humain de la nature, non seulement oppose l’un à l’autre, mais fait de la nature une partie de l’esprit au lieu de considérer l’esprit comme une partie de la nature. La tendance subjectiviste se réduit, dans la question de la causalité, à l’idéalisme philosophique (dont les théories de la causalité de Hume et de Kant ne sont que des variétés), c’est‑à‑dire à un fidéisme plus ou moins atténué, dilué. Le matérialisme est la reconnaissance des lois objectives de, la nature et du reflet approximativement exact de ces lois dans la tête de l’homme.

Engels n’eut pas, si je ne me trompe, à opposer spécialement sa conception matérialiste de la causalité à d’autres courants. C’eût été superflu, puisqu’il s’était complètement désolidarisé de tous les agnostiques sur la question plus capitale de la réalité objective du monde extérieur, en général. Mais pour qui a lu avec quelque attention les œuvres philosophiques d’Engels, il apparaît clairement que ce dernier n’admettait pas l’ombre d’un doute sur l’existence des lois de la causalité et de la nécessité objectives de la nature. Bornons‑nous à quelques exemples. Engels dit dès le premier chapitre de l’Anti‑Dühring : « Pour connaître ces détails » (ou les particularités du tableau d’ensemble des phénomènes universels), « nous sommes obligés de les détacher de leur enchaînement naturel (natürlich) ou historique et de les étudier individuellement dans leurs qualités, leurs causes et leurs effets particuliers » (pp. 5‑6). Il est évident que ces rapports naturels, rapports entre les phénomènes de la nature, ont une existence objective. Engels souligne particulièrement la conception dialectique de la cause et de l’effet : « Cause et effet sont des représentations qui ne valent comme telles qu’appliquées à un cas particulier, mais que, dès que nous considérons ce cas particulier dans sa connexion générale avec l’ensemble du monde, elles se fondent, elles se résolvent dans la vue de l’universelle action réciproque, où causes et effets permutent continuellement, où ce qui était effet, maintenant ou ici, devient cause ailleurs ou ensuite, et vice versa » (p. 8). Ainsi, le concept humain de la cause et de l’effet simplifie toujours quelque peu les liaisons objectives des phénomènes de la nature, qu’il ne reflète que par approximation en isolant artificiellement tel ou tel aspect d’un processus universel unique. Si nous constatons la correspondance des lois de la pensée aux lois de la nature, cela devient compréhensible, dit Engels, dès que l’on considère que la pensée et la conscience sont « des produits du cerveau humain et que l’homme est lui‑même un produit de la nature ». On comprend que « les productions du cerveau humain, qui en dernière analyse sont aussi des produits de la nature, ne sont pas en contradiction, mais en conformité avec l’ensemble de la nature (Naturzusammenhang ») (p. 22). Les liaisons naturelles, objectives, entre les phénomènes du monde ne font pas de doute. Engels parle constamment des « lois de la nature », de la « nécessité de la nature » (Naturnotwendigkeiten) et ne juge pas indispensable d’éclairer plus spécialement les thèses généralement connues du matérialisme.

Nous lisons de même dans son Ludwig Feuerbach : Les « lois générales du mouvement, tant du monde extérieur que de la pensée humaine », sont « identiques au fond, mais différentes dans leur expression en ce sens que le cerveau humain peut les appliquer consciemment, tandis que, dans la nature, et, jusqu’à présent, en majeure partie également dans l’histoire humaine, elles ne se fraient leur chemin que d’une façon inconsciente, sous la forme de la nécessité extérieure, au sein d’une série infinie de hasards apparents » (p. 38). Engels accuse l’ancienne philosophie de la nature d’avoir remplacé « les rapports réels encore inconnus » (entre les phénomènes de la nature) « par des rapports imaginaires, fantastiques » (p. 42) La reconnaissance des lois de la causalité et de la nécessité objectives, dans la nature est très nettement exprimée par Engels, qui souligne par ailleurs le caractère relatif de nos reflets humains, approximatifs, de ces lois en telles ou telles notions.

Nous devons, en passant à J. Dietzgen, noter avant tout une des innombrables façons de déformer le problème, familières à nos disciples de Mach. Un des auteurs des Essais « sur » la philosophie marxiste, M. Hellfond, nous déclare : « Les points fondamentaux de la conception de Dietzgen peuvent être résumés comme suit » : « … 9. Les rapports de causalité que nous attribuons aux choses n’y sont pas contenus en réalité » (p. 248). C’est une absurdité d’un bout à l’autre. M. Hellfond, dont les idées propres représentent une véritable salade de matérialisme et d’agnosticisme, a faussé terriblement la pensée de J. Dietzgen. Certes, on peut relever chez J. Dietzgen nombre de confusions, d’inexactitudes et d’erreurs de nature à réjouir les disciples de Mach, et qui contraignent tout matérialiste à voir en Dietzgen un philosophe pas tout à fait conséquent. Mais seuls les Hellfond, seuls les disciples russes de Mach sont capables d’attribuer au matérialiste Dietzgen la négation pure et simple de la conception matérialiste de la causalité.

« La connaissance scientifique objective, écrit Dietzgen dans l’Essence du travail cérébral (édition allemande, 1903), recherche les causes non dans la foi ou dans la spéculation, mais dans l’expérience, dans l’induction, non a priori, mais a posteriori. Les sciences de la nature recherchent les causes non en dehors des phénomènes, ni derrière les phénomènes, mais en eux ou par eux » (pp. 94‑95), « Les causes sont des produits de la faculté de penser. Mais ce ne sont pas des produits purs : elles sont nées de l’union cette faculté avec les matériaux fournis par la sensibilité. Les matériaux fournis par la sensibilité donnent à la cause ainsi engendrée une existence objective. De même que nous exigeons de la vérité qu’elle soit celle d’un phénomène objectif, de même nous exigeons de la cause qu’elle soit réelle, qu’elle soit la cause de l’effet objectivement donné » (pp (p 98‑99). « La cause d’une chose est sa liaison » (p. 100).

Il s’ensuit que l’affirmation de M. Hellfond est absolument contraire à la réalité. La conception matérialiste monde, exposée par J. Dietzgen, admet que les « rapports de causalité » sont contenus « dans les choses mêmes ». Hellfond a dû, pour confectionner sa salade machiste, confondre dans la question de la causalité les tendances matérialiste et idéaliste.

Passons à cette seconde tendance.

Avenarius nous donne dans sa première œuvre : La Philosophie, conception du monde d’après le principe du moindre effort, un exposé clair des points de départ de sa philosophie dans cette question. Nous lisons au § 81 : « N’ayant pas la sensation (la connaissance par l’expérience : enfahren) de la force comme cause du mouvement, nous ne sentons pas non plus la nécessité d’un mouvement quelconque… Tout que nous sentons (erfahren), c’est que l’un suit l’autre. C’est là la conception de Hume sous sa forme la plus pure : la sensation, l’expérience ne nous apprennent rien sur la nécessité. Le philosophe qui affirme (en se fondant sur le principe de l’« économie de la pensée ») que rien n’existe en hors de la sensation, n’a pu arriver à aucune autre conclusion.

« Dans la mesure où l’idée de causalité, lisons‑nous plus loin, suppose, pour la définition de l’effet, la force et la nécessité ou la contrainte comme parties constitutives intégrales, elle s’évanouit avec ces dernières notions » (§ 82). « La nécessité demeure comme un degré de probabilité dans l’attente des effets » (§ 83, thèse).

C’est là, en matière de causalité, un subjectivisme bien déterminé. Et l’on ne peut, si l’on veut rester tant soit peu conséquent, arriver à aucune autre conclusion sans voir dans la réalité objective la source de nos sensations.

Prenons Mach. Nous lisons, chez lui, au chapitre spécial de « la causalité et de l’explication » (Wärmelehre, 2. Auflage, 1900, pp. 432‑439)((E. Mach, Die Prinzipien der Wärmelehre, 2. Auflage, 1900.)) : « La critique de Hume (sur la conception de causalité) demeure entière. » Kant et Hume résolvent différemment le problème de la causalité (les autres philosophes n’existent pas pour Mach !) ; « nous nous rangeons » du côté de Hume. « En dehors de la nécessité logique (souligné par Mach), il n’en existe aucune autre ; par exemple, il n’existe pas de nécessité physique. » C’est justement la conception que combattit si énergiquement Feuerbach. Il ne vient même pas à l’idée de Mach de nier sa parenté avec Hume. Seuls les disciples russes de Mach ont été jusqu’à affirmer la « compatibilité » de l’agnosticisme de Hume et du matérialisme de Marx et d’Engels. Nous lisons dans la Mécanique de Mach : « Il n’y a dans la nature ni cause ni effet » (p. 474, 3. Auflage, 1897). « J’ai insisté à maintes reprises sur le fait que toutes les formes de la loi de causalité proviennent des tendances (Trieben) subjectives auxquelles la nature ne doit pas nécessairement se conformer » (p. 495).

Il faut noter ici que nos disciples russes de Mach substituent avec une naïveté frappante au caractère matérialiste ou idéaliste des raisonnements sur la loi de causalité, telle ou telle formule de cette loi. Les professeurs empiriocriticistes allemands leur ont fait accroire que dire : « corrélation fonctionnelle », c’est faire une découverte propre au « positivisnie moderne » et nous débarrasser du « fétichisme » des expressions comme « nécessité », « loi », etc. Ce ne sont évidemment que vétilles, et Wundt avait parfaitement raison de railler ce changement de mots (pp. 383 et 388 de l’article cité, dans Philosophische Studien) qui ne change rien au fond des choses. Mach lui‑même traite de « toutes les formes » de la loi de causalité et fait, dans Connaissance et Erreur (2° édit., p. 278), cette restriction bien compréhensible que le concept de fonction ne peut mieux exprimer la « dépendance des éléments » que lorsqu’on parvient à exprimer les résultats des recherches en grandeurs mesurables, ce à quoi une science même comme la chimie n’est encore arrivée que patiellement. Il faut croire que, du point de vue de nos disciples de Mach confiants dans les découvertes professorales, Feuerbach (pour ne point parler d’Engels) ignorait que les concepts d’ordre, de loi, etc., peuvent dans certaines conditions être mathématiquement exprimés par une corrélation fonctionnelle déterminée !

La question vraiment importante de la théorie de la connaissance, qui divise les courants philosophiques, n’est pas de savoir quel degré de précision ont atteint nos descriptions des rapports de causalité, ni si ces descriptions peuvent être exprimées dans une formule mathématique précise, mais si la source de notre connaissance de ces rapports est dans les lois objectives de la nature ou dans les propriétés de notre esprit, dans sa faculté de connaître certaines vérités a priori, etc. C’est bien là ce qui sépare à jamais les matérialistes Feuerbach, Marx et Engels des agnostiques Avenarius et Mach (disciples de Hume).

Mach, qu’on aurait tort d’accuser d’être conséquent, « oublie » souvent, dans certains passages de ses œuvres, son accord avec Hume et sa théorie subjectiviste de la causalité, pour raisonner « tout bonnement » en savant, c’est‑à‑dire d’un point de vue spontanément matérialiste. C’est ainsi que nous lisons dans sa Mécanique : « La nature nous apprend à reconnaître cette uniformité dans ses phénomènes » (p. 182 de la traduction française). Si nous reconnaissons l’uniformité dans les phénomènes de la nature, faut‑il en conclure que cette uniformité a une existence objective, en dehors de notre esprit ? Non. Mach énonce sur cette même question de l’uniformité de la nature des choses comme celles‑ci : « La force qui nous incite à compléter par la pensée des faits que nous n’avons observés qu’à moitié, c’est l’association. Elle s’accroît par la répétition. Elle nous apparaît comme une force indépendante de notre volonté et des faits isolés, qui dirige et les pensées et (souligné par Mach) les faits, les maintenant les uns et les autres en conformité en tant que loi qui les domine. Que nous nous croyions capables de formuler des prédictions à l’aide d’une telle loi, prouve seulement (!) l’uniformité suffisante de notre milieu, et non point la nécessité du succès de nos prédictions » (Wärmelehre, p. 383).

Il s’ensuit qu’on peut et qu’on doit rechercher une sorte de nécessité en dehors de l’uniformité du milieu, c’est‑à‑dire de la nature ! Où la chercher ? C’est là le secret de la philosophie idéaliste qui n’ose voir, dans la faculté de connaître de l’homme, un simple reflet de la nature. Mach définit même, dans son dernier ouvrage Connaissance et Erreur, les lois de la nature comme une « limitation de l’attente » (2° édit., p. 450 et suiv.) ! Le solipsisme prend tout de même son dû.

Voyons la position des autres écrivains appartenant à cette tendance philosophique. L’Anglais Karl Pearson s’exprime avec la netteté qui lui est propre : « Les lois de la science sont bien plus les produits de l’esprit humain que des faits du monde extérieur » (The Grammar of Science, 2nd ed., p. 36). « Poètes et matérialistes, qui voient dans la nature la souveraine (sovereign) de l’homme, oublient trop souvent que l’ordre et la complexité des phénomènes qu’ils admirent sont pour le moins autant le produit de la faculté de connaître de l’homme que ses propres souvenirs et pensées » (p. 185). « Le caractère si large de la loi de la nature est dû à l’ingéniosité de l’esprit humain » (ibid.). « L’homme est le créateur des lois de la nature », est‑il dit au § 4 du chapitre III. « L’affirmation que l’homme dicte des lois à la nature est beaucoup plus sensée que l’affirmation contraire, d’après laquelle la nature dicte ses lois à l’homme », bien que (l’honorable professeur l’avoue avec amertume) ce dernier point de vue (matérialiste) « soit malheureusement trop répandu de nos jours » (p. 87). Au chapitre IV consacré à la causalité, le § 11 formule la thèse de Pearson : « La nécessité appartient au monde des concepts et non pas au monde des perceptions. » Notons que les perceptions ou les impressions des sens « sont justement », pour Pearson, une réalité existant hors de nous. « Il n’y a aucune nécessité intérieure dans l’uniformité avec laquelle se répètent certaines séries de perceptions, dans cette routine de perceptions ; mais la routine des perceptions est la condition indispensable de l’existence des êtres pensants. La nécessité est donc dans la nature de l’être pensant, et non dans les perceptions mêmes ; elle est le produit de notre faculté de connaître » (p. 139).

Notre disciple de Mach, dont Mach « lui‑même » s’affirme maintes fois entièrement solidaire, arrive ainsi avec bonheur au pur idéalisme kantien : l’homme dicte les lois à la nature, et non la nature à l’homme ! L’essentiel, ce n’est pas de répéter après Kant l’apriorisme, qui caractérise non pas la tendance idéaliste en philosophie, mais une forme particulière de cette tendance ; l’essentiel, c’est que l’esprit, la pensée, la conscience, constituent chez lui la donnée première et la nature, la donnée seconde. Ce n’est pas la raison qui est une parcelle de la nature, un de ses produits suprêmes, le reflet de ses processus ; c’est la nature qui est une parcelle de la raison, laquelle devient alors, par extension, en procédant de l’ordinaire raison humaine familière à tous, la raison mystérieuse, divine, « excessive », comme disait J. Dietzgen. La formule de Kant‑Mach : « L’homme dicte les lois à la nature » est une formule du fidéisme. Si nos disciples de Mach ouvrent de grands yeux en lisant chez Engels que la reconnaissance de la priorité de la nature et non de l’esprit est, par excellence, le trait distinctif du matérialisme, cela montre seulement combien ils sont peu capables de distinguer les courants philosophiques vraiment importants, du jeu professoral de l’érudition et des petits termes savants.

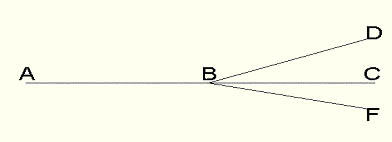

J. Petzoldt qui, dans ses deux volumes, expose et développe Avenarius, peut nous fournir un bel échantillon de la scolastique réactionnaire de la doctrine de Mach. « De nos jours encore, proclame‑t‑il, cent cinquante ans après Hume, la substantialité et la causalité paralysent le courage de la pensée » (Introduction à la philosophie de l’expérience pure, t. I, p. 31). Les solipsistes qui ont découvert la sensation sans matière organique, la pensée sans cerveau, la nature sans loi objective, sont assurément les plus « courageux » ! « Et la dernière définition, non encore mentionnée par nous, de la causalité, nécessité ou nécessité de la nature, a quelque chose de vague et de mystique », l’idée du « fétichisme », de l’« anthropomorphisme », etc. (pp. 32 et 34). Les pauvres mystiques que Feuerbach, Marx et Engels ! Ils parlaient sans cesse de la nécessité de la nature et traitaient les disciples de Hume de théoriciens réactionnaires… Petzoldt est, lui, supérieur à tout « anthropomorphisme ». Il a découvert la grande « loi de l’identité », qui élimine toute indécision, toute trace du « fétichisme », etc., etc. Exemple : le parallélogramme des forces (p. 35). On ne peut pas le « démontrer », il faut l’admettre comme un « fait expérimental ». On ne peut admettre qu’un corps se meuve sous des impulsions uniformes, de façon diverse. « Nous ne pouvons admettre tant d’imprécision et d’arbitraire dans la nature ; nous devons en exiger de la précision, des lois » (p. 35). Bien, bien. Nous imposons des lois à la nature. La bourgeoisie exige que ses professeurs soient réactionnaires. « Notre pensée exige de la nature de la précision, et la nature se soumet toujours à cette exigence ; nous verrons même qu’elle est, en un sens, tenue de s’y soumettre (p. 36). Pourquoi un corps recevant une impulsion sur la ligne AB se meut‑il vers C et non pas vers D ou F, etc. ? »

« Pourquoi la nature ne choisit‑elle aucune autre direction parmi les nombreuses directions possibles ? » (p. 37). Parce qu’il y aurait alors « pluralité », tandis que la grande découverte empiriocriticiste de Joseph Petzoldt réclame l’identité.

« Pourquoi la nature ne choisit‑elle aucune autre direction parmi les nombreuses directions possibles ? » (p. 37). Parce qu’il y aurait alors « pluralité », tandis que la grande découverte empiriocriticiste de Joseph Petzoldt réclame l’identité.

Et les « empiriocriticistes » remplissent d’absurdités aussi inénarrables des dizaines de pages !

« … Nous avons maintes fois noté que notre proposition ne repose pas sur une somme d’expériences isolées, et que nous en exigeons, au contraire, la reconnaissance (seine Geltung) par la nature. Elle est en effet pour nous, avant de devenir loi, un principe que nous appliquons à la réalité, c’est‑à‑dire un postulat. Sa valeur est pour ainsi dire a priori, indépendante de toute expérience. Il ne sied point, à première vue, à la philosophie de l’expérience pure de prêcher des vérités a priori et de retourner ainsi à la métaphysique la plus stérile. Mais notre a priori n’est qu’un a priori logique, et non psychologique ou métaphysique » (p. 40). Evidemment, il n’est que de qualifier l’a priori de logique pour que cette idée perde tout ce qu’elle a de réactionnaire et s’élève au niveau du « positivisme moderne » !

Il ne peut y avoir, nous enseigne encore J. Petzoldt, d’identité des phénomènes psychiques : le rôle de l’imagination, l’importance des grands inventeurs, etc., font ici exception, tandis que la loi de la nature ou la loi de l’esprit ne souffre « aucune exception » (p. 65). Nous sommes en présence du plus pur métaphysicien, qui n’a aucune idée de la relativité de la distinction entre le fortuit et le nécessaire.

Peut‑être, continue Petzoldt, invoquera‑t‑on l’explication des événements de l’histoire ou de l’évolution du caractère dans les œuvres poétiques ? « A regarder de plus près, on constate l’absence d’identité. Pas d’événement historique ni de drame où nous ne puissions nous représenter les acteurs agissant différemment dans les conditions psychiques données » (p. 73). « Non seulement l’identité fait défaut dans le psychique, mais nous avons le droit d’exiger qu’elle soit absente de la réalité (souligné par Petzoldt). Notre doctrine s’élève ainsi… au rang d’un postulat… c’est‑à‑dire d’une condition nécessaire de toute expérience préalable, d’un a priori logique » (souligné par Petzoldt, p. 76).

Et c’est avec cet « a priori logique » que Petzoldt continue à opérer dans les deux volumes de son Introduction et dans son opuscule Le problème de l’univers au point de vue positiviste((J. Petzoldt, Das Weltproblem von positivistischem Stardpunkte aus, Leipzig, 1906, p. 130 : « Il peut également y avoir un a priori logique au point de vue empirique : la causalité est un a priori logique pour la constance expérimentale (erfabrungsmässig) de notre milieu. »)), paru en 1906. Nous y trouvons encore l’exemple d’un empiriocriticiste marquant, qui, sans s’en douter, est tombé dans le kantisme et présente, sous une sauce à peine modifiée, les doctrines les plus réactionnaires. Et ce n’est pas là l’effet du hasard, car la doctrine de la causalité de Mach et d’Avenarius est, à sa base même, un mensonge idéaliste, quelles que soient les phrases sonores sur le « positivisme » dont on l’affuble. La différence entre la théorie de la causalité de Hume et celle de Kant est une différence de second ordre entre les agnostiques, qui se rejoignent sur ce point essentiel : la négation des lois objectives de la nature, négation qui les amène fatalement à des conclusions idéalistes. Un empiriocriticiste un peu plus « scrupuleux » que J. Petzoldt, et qui rougit de sa parenté avec les immanents, Rudolf Willy, repousse, par exemple, toute la théorie de l’« identité » de Petzoldt, parce qu’elle n’offre, à son avis, qu’un « formalisme logique ». Mais R. Willy améliore‑t‑il en reniant Petzoldt, sa propre position ? Nullement. Car il ne renie l’agnosticisme de Kant qu’en faveur de celui de Hume : « Nous savons depuis longtemps, écrit‑il, depuis Hume, que la « nécessité » est un caractère (Merkmal) purement logique, non « transcendantal », ou, comme je dirais plutôt et comme je l’ai déjà dit, purement verbal (sprachlich) » (R. Willy : Gegen die Schulweisheit, Münch., 1905, p. 91 ; cf. pp. 173, 175).

L’agnostique qualifie de « transcendantale » notre conception matérialiste de la nécessité, car, du point de vue de la « sagesse scolaire » de Hume et de Kant, que Willy ne fait qu’épurer au lieu de la renier, toute reconnaissance de la réalité objective qui nous est donnée dans l’expérience est un « transcensus » illégitime.

Parmi les écrivains français appartenant à la tendance philosophique que nous étudions, Henri Poincaré, grand physicien et mince philosophe, dont les erreurs constituent naturellement pour P. louchkévitch le dernier mot du positivisme moderne, « moderne » au point qu’il a même été nécessaire de le désigner par un nouvel « isme » : l’empiriosymbolisme, dévie constamment dans cette même voie de l’agnosticisme. Pour Poincaré (dont nous étudierons les vues dans leur ensemble au chapitre de la physique nouvelle), les lois de la nature sont des symboles, des conventions que l’homme crée pour sa « commodité ». « L’harmonie interne du monde est la seule véritable réalité objective. » Notons que pour Poincaré l’objectif est ce qui a une valeur générale, ce qui est admis par la plupart ou par la totalité des hommes(( Henri Poincaré : la Valeur de la Science, Paris, 1905, pp. 7, 9. Il y a une traduction russe.)), c’est‑à‑dire qu’il supprime de façon purement subjectiviste, comme tous les disciples de Mach, la vérité objective et, à la question de savoir si l’« harmonie » existe hors de nous, il répond nettement : « Non, sans doute. » Il est tout à fait évident que les termes nouveaux ne changent rien à la vieille, très vieille tendance philosophique de l’agnosticisme, la théorie « originale » de Poincaré se ramenant au fond ‑ en dépit de ses multiples inconséquences ‑ à la négation de la réalité objective et des lois objectives dans la nature. Il est donc tout naturel que, contrairement aux disciples russes de Mach qui prennent la façon nouvelle de formuler les anciennes erreurs pour une découverte moderne, les kantiens allemands aient fait bon accueil à ces vues, marquant dans une question philosophique essentielle le passage à leurs côtés, aux côtés de l’agnosticisme. « Le mathématicien français Henri Poincaré, lisons‑nous chez le kantien Philipp Frank, plaide en faveur de cette opinion que nombre de principes généraux des sciences de la nature théoriques (loi de l’inertie, conservation de l’énergie, etc.), à propos desquels il est souvent difficile de dire s’ils proviennent de l’empirisme ou de l’apriorisme, n’ont en réalité ni l’une ni l’autre de ces origines, puisqu’ils ne représentent que des principes tout conventionnels dépendant de l’arbitraire humain. » « Ainsi, s’extasie le kantien, la philosophie moderne de la nature renouvelle d’une façon inattendue la conception fondamentale de l’idéalisme critique, à savoir que l’expérience ne fait que remplir le cadre que l’homme apporte au monde »((Annalen der Naturphilosophie, VI, 1907, pp. 443, 447.

« Annalen der Naturphilosophie », revue à tendance positiviste ; éditée par W. Ostwald à Leipzig de 1901 à 1921. Parmi les collaborateurs de la revue, on compte E. Mach, P. Volkmann, d’autres encore.))…

Nous avons cité cet exemple pour bien montrer au lecteur le degré de naïveté de nos Iouchkévitch et Cie, qui prennent, argent comptant, une « théorie du symbolisme » pour une nouveauté, alors que des philosophes tant soit peu compétents disent simplement et nettement : l’auteur est passé à la conception de l’idéalisme critique ! Car l’essence de cette conception n’est pas nécessairement dans la répétition des formules de Kant, mais dans l’admission de la pensée fondamentale commune à Hume et à Kant : la négation des lois objectives de la nature et la déduction de telles ou telles « conditions de l’expérience », de tels ou tels principes, postulats ou propositions du sujet, de la conscience humaine, et non de la nature. Engels avait raison de dire qu’il importe peu qu’un philosophe se range dans telle ou telle des nombreuses écoles du matérialisme ou de l’idéalisme ; ce qui importe, c’est ce qu’il tient pour primordial : la nature, le monde extérieur, la matière en mouvement, ou l’esprit, la raison, la conscience, etc.

Voici une autre définition qui oppose la doctrine de Mach aux autres tendances philosophiques, définition donnée sur ce point par E. Lucka, kantien compétent. « Mach se rallie entièrement à Hume((

E. Lucka : Das Erkenhtnisproblem und Machs « Analyse der Emplindungen» dans Kantstudien, t. VIII, p. 409.))» dans la question de la causalité. « P. Volkmann déduit la nécessité de la pensée de la nécessité des processus naturels, ‑ opinion qui, contrairement à Mach et en accord avec Kant, admet la nécessité mais, contrairement à Kant, il voit la source de la nécessité dans les processus naturels, et non dans la pensée » (p. 424)

Physicien, P. Volkmann écrit beaucoup sur la gnoséologie et penche, comme l’immense majorité des savants, vers le matérialisme, matérialisme timide, inconséquent, réticent. Admettre la nécessité de la nature et en conclure à la nécessité de la pensée, c’est professer le matérialisme. Dire que la nécessité, la causalité, les lois naturelles, etc., ont leur source dans la pensée, c’est professer l’idéalisme. La seule inexactitude à relever dans le texte cité, c’est l’attribution à Mach de la négation absolue de toute nécessité. Nous avons déjà vu qu’il n’en est ainsi ni pour Mach, ni pour toute la tendance empiriocriticiste qui, s’étant résolument détournée du matérialisme, glisse inévitablement vers l’idéalisme.

Il nous reste à dire quelques mots spécialement des disciples russes de Mach. Ils se réclament du marxisme. Ils ont tous « lu » chez Engels la discrimination bien nette du matérialisme et de la tendance de Hume ; ils n’ont pas pu ne pas entendre de Mach lui-même et de toute personne quelque peu informée de sa philosophie, que Mach et Avenarius marchent sur les traces de Hume ; mais ils s’efforcent tous de ne pas proférer une syllabe sur le problème de la causalité, tel qu’il se pose chez les matérialistes et chez Hume ! La confusion la plus complète règne parmi eux. Quelques exemples. M. P. louchkévitch prône le « nouvel » empiriosymbolisme. Et « les sensations de bleu, de dur, etc., ces prétendues données de l’expérience pure », et « les créations de la raison soi‑disant pure, telles que les chimères ou le jeu d’échecs », tout cela n’est qu’« empiriosymboles » (Essais, p. 179). « La connaissance est empiriosymboliste et s’achemine, en se développant, vers les empiriosymboles d’un degré de plus en plus élevé de symbolisation. » « Les lois dites de la nature… ne sont que des empiriosymboles » (ibid.). « La prétendue réalité authentique, l’existence en elle-même, c’est le système « infinitaire » (ce M. louchkévitch est terriblement savant !), « système‑limite de symboles auquel aspire notre connaissance » (p. 188). « Le torrent du donné », « qui est à la base de notre connaissance », est « irrationnel », « illogique » (pp. 187, 194). L’énergie est « aussi peu une chose, une substance, que le temps, l’espace, la masse et les autres notions fondamentales (les sciences de la nature : l’énergie est une constance, un empiriosymbole comme les autres empiriosymboles qui satisfont, pour un temps, l’aspiration essentielle de l’homme à introduire la raison, le Logos, dans le torrent irrationnel du donné » (p. 209).

Nous sommes en présence d’un idéaliste subjectif, pour lequel le monde extérieur, la nature, ses lois, ne sont que les symboles de notre connaissance ; mais il a revêtu l’habit d’arlequin d’une terminologie « moderne » bigarrée et criarde. Le torrent du donné est dépourvu de raison, d’ordre, de tout ce qui est conforme aux lois : notre connaissance y introduit la raison. Les corps célestes, la terre y comprise, sont des symboles de la connaissance humaine. Si les sciences de la nature nous enseignent que la terre existait bien avant que la matière organique et l’homme aient pu faire leur apparition, nous avons cependant changé tout cela ! Nous mettons de l’ordre dans le mouvement des planètes, c’est là un produit de notre connaissance. Mais se rendant compte que cette philosophie élargit la raison humaine jusqu’à en faire l’auteur, le géniteur de la nature, M. Iouchkévich place à côté de la raison le « Logos », c’est‑à‑dire la raison abstraite, non pas la raison, mais la Raison, non pas la fonction du cerveau humain, mais quelque chose d’antérieur à tout cerveau, quelque chose de divin. Le dernier mot du « positivisme moderne » n’est autre chose que la vieille formule du fidéisme déjà réfutée par Feuerbach.

Prenons A. Bogdanov. En 1899, alors qu’il était encore à moitié matérialiste, à peine ébranlé par Wilhelm Ostwald, philosophe aussi confus que grand chimiste, Bogdanov écrivait : « L’universelle liaison causale des phénomènes est le dernier‑né, le meilleur des enfants de la connaissance humaine ; c’est une loi générale, la loi suprême parmi les lois que, suivant l’expression d’un philosophe, l’esprit humain prescrit à la nature » (Éléments fondamentaux de la conception historique de la nature, p. 41).

Allah sait de quelles mains Bogdanov tenait alors cette expression. Le fait est cependant que l’« expression d’un philosophe », répétée de confiance par ce « marxiste », est celle de Kant. Fâcheux incident ! D’autant plus fâcheux qu’on ne saurait même l’expliquer « simplement » par l’influence d’Ostwald.

En 1904, Ostwald et le matérialisme des sciences de la nature déjà abandonnés, Bogdanov écrivait : « … Le positivisme contemporain ne voit dans la loi de la causalité qu’un moyen de lier les phénomènes dans la connaissance en une série ininterrompue, qu’une forme de la coordination de l’expérience » (Psychologie sociale, p. 207). Que ce positivisme contemporain ne soit autre chose que l’agnosticisme qui nie la nécessité objective de la nature antérieure et extérieure à toute « connaissance » et à tout homme, Bogdanov l’ignorait ou le taisait. Il empruntait de confiance aux professeurs allemands ce qu’ils appelaient le « positivisme contemporain ». En 1905, enfin, parvenu déjà au stade « empiriomoniste » après avoir franchi tous les stades antérieurs, y compris le stade empiriocriticiste, Bogdanov écrivait : « Les lois n’appartiennent nullement à la sphère de l’expérience… elles n’y sont pas données, elles sont créées par la pensée comme un moyen d’organiser l’expérience, de l’agencer harmonieusement en un tout coordonné » (Empiriomonisme, t. I, p. 40). « Les lois sont des abstractions de la connaissance ; les lois physiques ont aussi peu de propriétés physiques que les lois psychologiques ont de propriétés psychiques » (ibid.).

Ainsi, la loi d’après laquelle l’hiver suit l’automne et printemps l’hiver, ne nous est pas donnée par l’expérience ; elle est créée par la pensée, comme un moyen d’organiser, d’harmoniser, d’agencer… quoi et avec quoi, camarade Bogdanov ?

« L’empiriomonisme n’est possible que parce que la connaissance harmonise activement l’expérience, en en éliminant les innombrables contradictions, en lui créant des formes organisatrices universelles, en substituant au monde chaotique primitif des éléments un monde dérivé, ordonné de rapports » (p. 57). C’est faux. L’idée que la connaissance peut « créer » des formes universelles, substituer l’ordre au chaos primitif, etc., appartient à la philosophie idéaliste. L’univers est un mouvement de la matière, régi par des lois, et notre connaissance, produit supérieur de la nature, ne peut que refléter ces lois.

Il s’ensuit que nos disciples de Mach, ayant une confiance aveugle dans les professeurs réactionnaires « modernes », répètent sur le problème de la causalité les erreurs de l’agnosticisme de Kant et de Hume, sans s’apercevoir de la contradiction absolue de cet enseignement avec le marxisme, c’est‑à‑dire avec le matérialisme, ni du fait qu’ils glissent sur un plan incliné vers l’idéalisme.